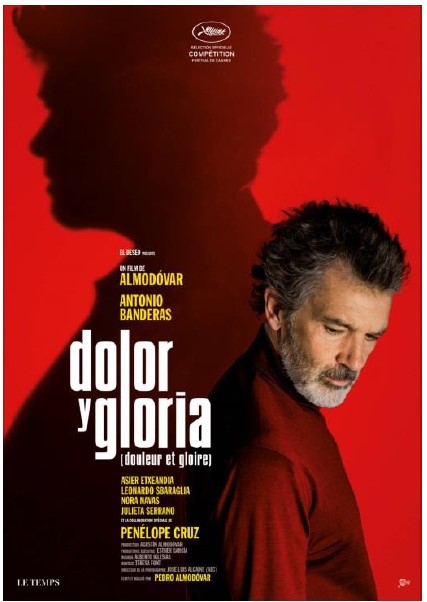

Film espagnol de Pedro Almodóvar – 117’

Film espagnol de Pedro Almodóvar – 117’

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penelope Cruz.

Sortie mai 2019

Un homme au torse couturé, flotte au fond d’une piscine : c’est Salvador Mallo (Antonio Banderas) un réalisateur célèbre, curiste, déprimé, accablé de nombreux maux : mal au dos, migraines, acouphènes, insomnies… Il est en panne d’inspiration, détaché du monde. Il s’ennuie. Soudain un groupe de femmes joyeuses, des lavandières, apparaissent au bord d’une rivière où elles lavent leur linge en chantant. Un petit garçon, d’une dizaine d’année, Salvador, dit Salva, est avec sa mère Jacinta (Penélope Cruz) qui le taquine en compagnie de ses voisines : c’est le vert paradis d’un passé révolu semble-t-il…

Retour dans l’établissement de soins. Salvador apprend de son assistante Zulema (Cecilia Roth) qu’un de ses anciens films, « Sabor » (Saveur), a été restauré et sera projeté à la Cinémathèque de Madrid. Zulema lui conseille de contacter Alberto Crespo (Asier Etxeandia), son acteur principal, avec lequel il est fâché depuis trente ans suite au tournage compliqué de ce long métrage. Dans un premier temps Salvador refuse de rencontrer Alberto puis finit par accepter…

L’entrevue a lieu dans la petite maison à l’intérieur désordonné, foutraque d’Alberto. Autant Salvador est cinéaste reconnu, autant Alberto est un comédien « has been » qui tire le diable par la queue. L’un a la gloire, l’autre l’obscurité où il s’est enfermé après une carrière artistique désastreuse.

Les deux hommes se réconcilient autour d’une tasse de thé et d’un peu de drogue. Salvador d’abord hésitant en prend pour apaiser ses douleurs physiques et probablement morales… Le voyage de Salvador dans l’espace et le temps ne fait que commencer : la réalité et la fiction se mêlent de façon inextricable par courtes séquences qui s’emboîtent les unes aux autres et construisent, ainsi, le grand puzzle de la vie. Réalité ou fiction ?

Une œuvre maîtresse

Autant l’affirmer illico : le 23e film de Pedro Almodóvar est une œuvre maîtresse dans sa filmographie, un chef d’œuvre. Son scénario est pourtant complexe puisque les barrières spatio-temporelles sont bannies : Salvador enfant apparaît avec sa jeune mère, puis sa mère âgée occupe d’un coup l’écran et dialogue avec son fils réalisateur célèbre ; un ancien amant, Federico (Leonardo Sbaraglia) émerge comme par enchantement sur l’écran et s’estompe presque aussitôt après une courte scène de retrouvaille poignante… Un récit complexe mélange le réel (mais est-il vrai ?), et la fiction sans heurts dans une parfaite fluidité. Le film est un hymne permanent à l’amour sous toute ses formes (maternel, homosexuel, du cinéma), à la gloire (indispensable, douloureuse), et à l’addiction de toutes sortes (médicaments, drogues, culturel, etc.).

Salvador interprété avec une grande subtilité par Antonio Banderas, n’est pas le clone de Pedro Almodovar mais une sorte d’avatar crée par le metteur en scène thaumaturge. Pedro Almodovar dans ce long métrage d’une maîtrise stupéfiante au regard de sa complexité narrative nous offre son 8/1/2, matrice cinématographique de Federico Fellini, clairement indiquée dans le film (affiche). D’ailleurs son ancien amant argentin ne se nomme-t-il pas Federico ? La courte séquence de leur ultime rencontre est d’une mélancolie fellinienne.

La dernière œuvre du cinéaste pourrait s’intituler : La vie est un songe (Pedro Calderon de la Barca , dramaturge espagnol – 1635).

Le film précédent du réalisateur, Julieta (2016), est le point d’inflexion de son parcours cinématographique : en effet les acteurs sont moins survoltés, le cadrage est toujours aussi précis mais moins « flashy », la morosité teinte de nombreuses scènes avec ici et là des pointes d’humour moins appuyées que par le passé.

Le cinéma baroque du réalisateur espagnol s’est certes assagi mais a gagné en profondeur, en complexité narrative. A 70 ans Pedro Almodovar porte un regard distancé sur son œuvre (23 films !) avec un brin de nostalgie saupoudré d’ennui. Salvador/Pedro vaque à petits pas dans son grand appartement madrilène (reconstitué en studio) entouré de ses tableaux, de ses affiches, de ses objets fétiches, perclus de douleurs…Plus rien ne semble pouvoir l’atteindre car il a produit les plus beaux films du monde depuis trente ans : Femmes au bord de la crise de nerfs (1988), Parle avec elle (2002), Volver (2006), pour ne citer que les plus « Almodovariens ».

Présent au 72e Festival de Cannes, Gloire et Douleur concourait pour la Palme d’Or que nous espérions pour son dernier long métrage, et plus largement pour son œuvre (c’est sa sixième participation à ce festival !). Le film est reparti bredouille. C’est cruel !

Antonio Banderas a eu le prix d’interprétation amplement mérité.